新着情報

「地球環境科学と私」第五十九回

2025.11.11

「地球環境科学と私」第五十九回は地球化学講座 土肥 陽菜さんによる 七転八起の2年間 です.

七転八起の2年間 地球化学講座 土肥 陽菜

有機物という言葉から「生命」を連想する方は多いのではないでしょうか。しかし、宇宙には非生物的な化学反応によって合成された有機物が存在します。これらの地球外有機物は、地球が誕生するよりも前、太陽系が形成された初期段階に生成されたと考えられています。

地球外有機物は、地球に飛来する隕石からも発見されています。その中でも特に有機物を豊富に含む隕石は、“炭素質コンドライト”と呼ばれます(写真1)。これらは太陽系の初期に形成され、地球に落下するまでの間に高温・高圧をほぼ経験していないため、形成時の岩石の特徴や有機物が残されています。したがって、炭素質コンドライトは初期太陽系の情報を保存している“タイムカプセル”のような存在といえます。

一般に、有機物は温度・圧力・pHなどの変化に応じて化学組成や同位体組成が変化することが知られています。このことから、炭素質コンドライトに含まれる有機物は、初期太陽系における有機物の進化過程や生成環境を理解するうえで極めて重要な手がかりとなってきました。

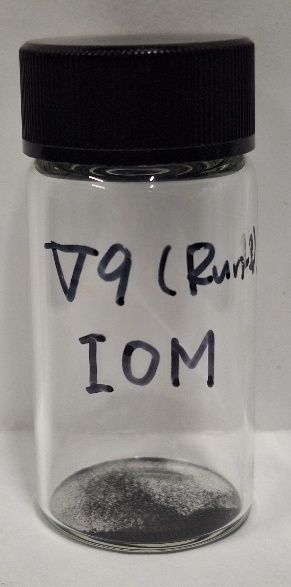

これまで多くの研究者が炭素質コンドライトからの有機物の回収と分析を試みてきました。一般的には、粉末化した隕石に溶媒を加えて可溶性有機物(写真2)を抽出し、その後、酸処理によって鉱物を溶解し、不溶性有機物(写真3)を回収する手法が用いられます。しかし、この方法では隕石中の全有機物を回収できず、未回収・未分析の有機物が多く存在することが明らかになってきました。つまり、隕石有機物が持つ重要な情報を、私たちはまだ十分に活用できていないのです。

未回収有機物は、初期太陽系の有機物進化に関する新たな知見をもたらし、未だ謎に包まれている隕石有機物の全体像を明らかにすることが期待されます。そこで私は、修士課程の2年間で、これまで未回収・未分析であった隕石有機物の回収および定量に挑戦しました。

研究の第一の関門は、隕石有機物を最大限に回収する手法の確立でした。従来の手法をもとに、使用する溶媒の種類や酸の濃度、溶媒量、抽出回数など、あらゆる条件を検討しました。未回収有機物がどの工程で生じているかの見当はおおよそついていましたが、いざ回収となると一筋縄ではいきませんでした。さらに、一通りの実験には二か月ほどかかるため、修士課程の後半はまさに時間との戦いでもありました。

第二の関門は、地球上の有機物による汚染への対策でした。私たちの身の回りには有機物がありふれて存在しており、実験環境や操作に細心の注意を払っていても、その混入を完全に防ぐことは至難の業です。未回収有機物を定量するには、分析した有機物が隕石由来なのか、地球由来なのかを見極める必要がありました。そこで、分析結果をもとに汚染の可能性や発生要因を推定し、汚染を最小限に抑えられるよう実験操作の改良を重ねました。

実験のたびに予期せぬ事態が起こりましたが、その都度原因を分析し、改善策を講じることで、着実に目標の達成に近づいていきました。期待どおりの結果が得られないことの方が多かったですが、試行錯誤の末に研究の道筋が明確になっていく過程には、困難を上回る楽しさと達成感がありました。そして現在は、実験フローチャートの最終検証に取り組んでいます。修士研究の集大成ともいえる実験に緊張を感じながらも、結果への期待を膨らませています。

最後に、このような研究は、すべての人が興味関心を抱くものではありませんし、私の研究成果が皆さんの日常生活に直接的な影響を与えることもないかもしれません。理学とは、自然の原理や法則を探求する学問であり、その成果がすぐに社会に還元されるとは限らないでしょう。だからこそ、研究に携わる者として、自分は何のためにこの研究を行うのか、誰の役に立つのか、将来どのように学問や社会の発展に貢献できるのかを問い続けることが大切だと思います。

私自身も、日々研究を進める中でその問いに向き合い続けています。答えを見つけることは簡単ではありませんが、この問答は自分の研究の価値を高めるために欠かせないものだと感じています。これからも探求を続け、自分の研究の意義と魅力をできる限り多くの人に伝えられるよう、努めてまいります!

写真1:実験に使用した炭素質コンドライト岩塊の断面図。このうち一部を粉末化し、実験試料とした。

写真2:隕石粉末に溶媒を加えて得られた上澄み液。可溶性有機物が含まれる。

写真3:酸処理で鉱物を除去した後に得られた不溶性有機物。