新着情報

「地球環境科学と私」第五十五回

2025.6.18

「地球環境科学と私」第五十五回は大気水圏講座 黒﨑 豊さんによる 研究テーマの決まり方:観測から数値モデルの研究へ です.

研究テーマの決まり方:観測から数値モデルの研究へ 大気水圏講座 黒﨑 豊

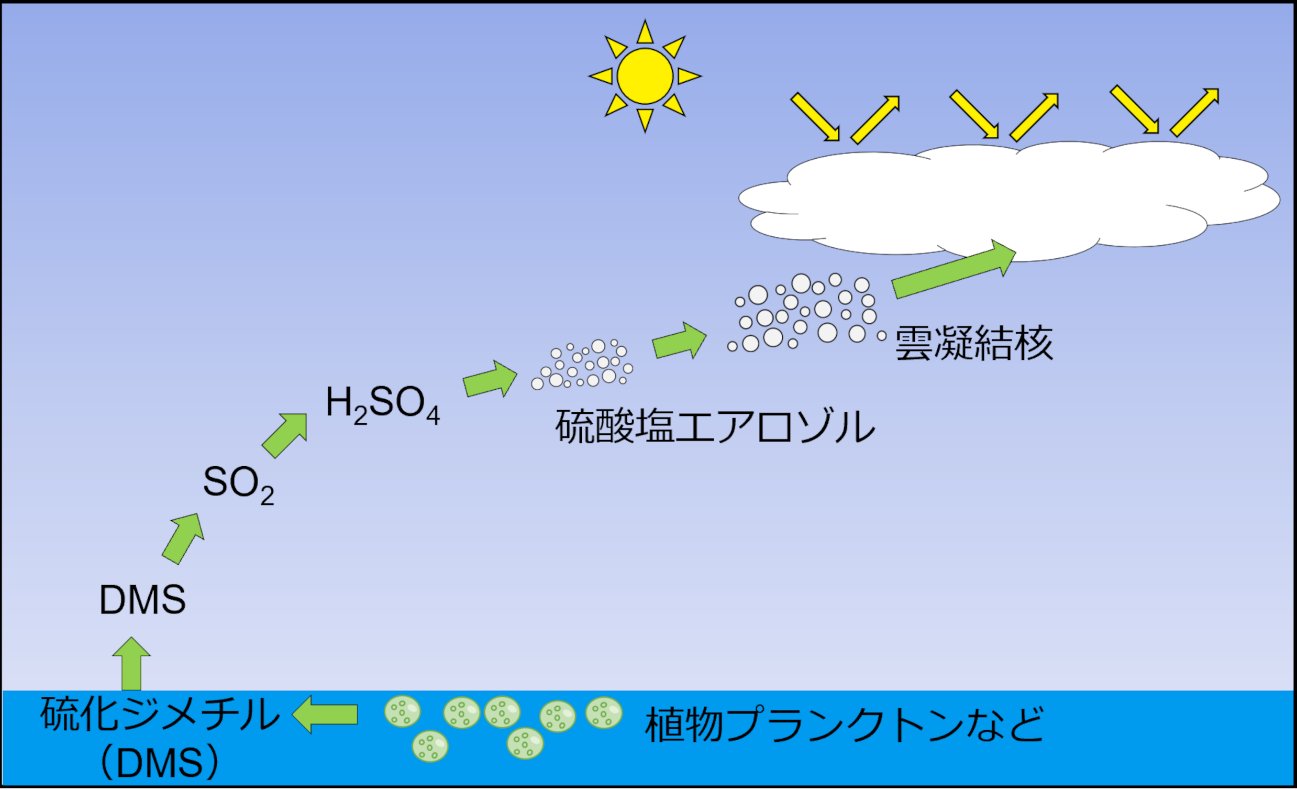

博士研究員である私の今の研究テーマは、海洋生物活動由来の硫黄化合物が気候に与える影響をシミュレーションすることです。海洋中の植物プランクトンを起源として生成される硫化ジメチルは、大気中で酸化した後、硫酸塩エアロゾルとなり、雲凝結核に成長することで、雲の形成を促進し、地球を冷やす効果を持つと言われています(図1)。これに関連する仮説は、今から40年以上も前にCLAW仮説として提唱されており、その仮説の検証に多くの観測やモデル研究が行われてきました。私は、数年前の博士課程の時に、当時熱中していた研究とは別に、今の研究テーマに関連する研究を行うことになりました。本稿では、今の研究テーマが決まるまでの経緯を紹介したいと思います。

修士・博士課程では、グリーンランド氷床で採取した降雪や積雪・アイスコアの水安定同位体比を分析し、北極圏の水循環の研究を行っていました。降水や降雪の水安定同位体比は、海水面からの水蒸気の蒸発や降水粒子の形成など、水の相変化の際に値が変化するため、降水をもたらす水蒸気の起源域や輸送過程の環境を保存しています。分析して得られた降雪や積雪・アイスコアの水安定同位体比の変動を、様々な気象データや衛星データを用いて説明するというプロセスがとても面白かったため、博士課程に進学しても、様々な環境における降雪や積雪を採取して、水の安定同位体比の分析に没頭していました。

一方、博士課程に在学中、知り合いの研究者からグリーンランド氷床で掘削されたアイスコアのメタンスルホン酸(硫化ジメチルの酸化生成物)の解析を勧められました。当時は、硫化ジメチルもCLAW仮説も何も知らなかったので、水安定同位体比ほどの情熱はありませんでした。ただ、メタンスルホン酸の年々変化がかなり特徴的だったので、新たな発見につながるかもしれないという期待がありました。その解析を進める内に、メタンスルホン酸の変動に、海洋生物活動や、大気中での酸化過程などの多くのプロセスが介在していることを知りました。その複雑さがゆえに、この研究への意欲が徐々に増していき、結果的に博士論文のテーマにしてしまいました。そして、博士論文では、夏の北極圏の季節海氷域からの硫化ジメチルの放出量が2000年代以降に急激に増加していたことが分かりました。

そして、北極圏における近年の硫化ジメチルの増加が、エアロゾルや雲放射収支に与える影響を知りたくなり、これが今の研究テーマにつながりました。具体的には、硫化ジメチルの放出過程を数値モデルに導入し、過去から現代の放出量の増加に対する、エアロゾルや雲の変化をシミュレーションすることです。学位論文で得られた知見を全球規模の気候影響評価に発展させることに、やりがいを感じています。博士課程に進学した当時は、既存の興味の外側から勧められた研究に没頭し、モデル研究まで派生させられるとは思いもしませんでした。まだまだ経験の乏しい私が見えている地球環境科学の世界は、限られているように感じています。これからも様々な研究を見聞きし、多角的な視点から研究テーマを決めていければと思います。

図1.硫化ジメチル(DMS)が雲に影響を及ぼすまでの一連のプロセス